Futuro prometido da mineração

Setor investe em imagem sustentável enquanto mantêm práticas predatórias

Felipe Rayann, Henrique Gontijo, João Henrique Ribeiro e Rian Vinícius

Agosto de 2025

"Existimos para melhorar a vida e transformar o futuro. Juntos.” O slogan, destacado na página inicial do site oficial da empresa Vale, evidencia o tom adotado pela mineração após os crimes ambientais de Mariana (2015) e Brumadinho (2019). Desde os rompimentos, o setor tem buscado reconstruir sua imagem pública.

Um dos pontos altos dessa mudança de postura aconteceu em 9 de setembro de 2019, quando o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) divulgou uma Carta de Compromisso (PDF) onde formalizou seu reposicionamento diante da comunidade. Tratava-se de uma das tentativas de reconfigurar a imagem pública da atividade minerária e suas empresas, ao se associar à temas como inovação tecnológica, responsabilidade ambiental e práticas sustentáveis.

Nesse sentido, a carta propõe uma série de mudanças. Entre elas, o aumento dos investimentos em inovação e tecnologia, com o objetivo de tornar os processos de estocagem mais seguros e menos impactantes. O documento também sugere práticas de economia circular, como o reaproveitamento de resíduos da mineração.

O material incentiva, ainda, o uso racional de água e energia, priorizando fontes renováveis e a implementação de novas políticas para a gestão de barragens. Além disso, há o compromisso com a transparência nas relações com as comunidades afetadas e a promoção da diversidade, inclusão e desenvolvimento local.

Nos discursos institucionais das mineradoras, termos como “mineração verde”, “mineração 4.0” e “mineração sustentável” passaram a ser cada vez mais presentes. Por meio de grandes campanhas publicitárias e patrocínio de ações em prol da preservação do meio ambiente, a nova estratégia se difunde por relatórios, sites, redes sociais e também está presente em cartazes e outdoors de sinalização urbana.

O poder desses discursos está na capacidade de conectar temas globais, de relevância e intervenções concretas, com os territórios onde atuam. Assim, a linguagem corporativa, antes centrada em produtividade e lucro, hoje incorpora termos como “diversidade e inclusão”, “transição energética” e “direitos humanos”.

Apesar das medidas, a legislação minerária brasileira, que regula o setor e a atuação dessas empresas, parece caminhar na contramão do discurso. Exemplo disso é a votação favorável, ocorrida no dia 17 de julho de 2025, no Congresso Nacional, ao PL 2159 – Projeto de Lei criado em 2021 e conhecido, principalmente por ativistas, como “PL da Devastação”, que promete eliminar burocracias no processo de licenciamento e regulação sem afetar o meio-ambiente e as comunidades inseridas nos territórios, ao mesmo tempo que exclui a possibilidade dessa participação popular.

Em nota (PDF), o Ministério Público Federal alerta que o PL representa um retrocesso legal, visto que torna ineficaz o controle do Estado sobre esses empreendimentos e fragiliza órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Enquanto isso, o Ibram, também em nota divulgada, argumenta que o projeto traria mais agilidade aos processos de licenciamento ambiental, sem comprometer o rigor técnico. Em meio a essas contradições, o Brasil se prepara para sediar a COP30 e o setor minerário busca se projetar como aliado da agenda climática. Diante dos velhos hábitos ainda presentes no modelo, fica a questão: até onde vai o discurso e quando, de fato, começa a prática?

Discurso sustentável

Segundo Lara Dornas, pesquisadora do Grupo Diarlog, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), que analisa os discursos e contradiscursos da mineração, organizações privadas e/ou sem fins lucrativos desempenham um papel crucial neste fenômeno atual, intensificado na última década, que busca a estruturação de estratégias voltadas para reposicionar a imagem do setor minerário.

Entidades como o Ibram e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), por exemplo, criam um imaginário que dissocia a mineração contemporânea dos seus impactos mais imediatos. “A mineração do futuro vai garantir a sustentabilidade, e ela vai fazer isso por meio dos direitos humanos, fazendo uma comunicação que dialoga, que escuta, alçando mão do que tem de mais avançado em termos de inovação tecnológica”, explica Dornas.

Nesse processo, o futuro se torna a principal âncora narrativa, em uma promessa de reconciliação entre extração mineral e sustentabilidade.

Eles trabalham com temas numa perspectiva muito mais ampla, em que a redenção está no futuro, e não no passado, porque o passado está cheio de desastre socioambiental

Lara Dornas (PUC minas)

Entre as características dos discursos sobre os novos modelos de mineração, a apropriação e resignificação do termo “sustentabilidade” e seus adjacentes é a principal delas.

No caso da Samarco, nome-fantasia da sociedade entre as empresas Vale e BHP Billiton, marcada pelo rompimento da Barragem de Fundão, o lançamento do Programa Estratégico de Sustentabilidade (PES 2023-2032) e a criação de uma Diretoria de Sustentabilidade, em 2024, marcam a tentativa de reposicionamento global da marca.

De acordo com o Relatório Anual de Sustentabilidade 2024 da empresa, os compromissos assumidos estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), e aos padrões da International Council on Mining & Metals (ICMM). Oficialmente, a empresa simboliza que está alinhada com diretrizes internacionais de boas práticas ambientais e sociais.

Ivone de Lourdes, pesquisadora do Grupo Diarlog e professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Minas, tem acompanhado de perto esse movimento. Ela esteve presente em uma conversa realizada com o Development Partners Institute (DPI), organização internacional independente, criada no ano de 2016, que busca estimular o debate sobre o futuro da mineração com a participação de diferentes setores da sociedade.

O objetivo final do encontro foi entender como construir uma narrativa capaz de gerar uma aproximação com a sociedade civil. “Eles queriam que a gente fosse dando ideias de como poderiam se aproximar das pessoas, quais os valores que deveriam estar presentes nesse discurso”, relata a docente. Para Ivone, essa estratégia de comunicação, além de eficaz e bem embasada, não é algo restrito ao contexto brasileiro e faz parte de um movimento mundial.

Além dos discursos institucionais, das propagandas em TV aberta e dos anúncios em plataformas como o Youtube, as empresas também estão presentes no cotidiano e nas interações das comunidades. A Vale, por exemplo, atua com projetos culturais, educacionais e esportivos, além de subsidiar ações como patrocínio de eventos nas cidades onde está inserida.

Com isso, é criada uma espécie de dependência socioeconômica local e, consequentemente, se minimiza o impacto das críticas recebidas. “Ela [mineração] leva a escola para as comunidades, leva jogo para comunidade esportiva, leva balé, leva ao mundo cultural, tem estratégias muito inteligentes para se relacionar com as comunidades”, explica a pesquisadora.

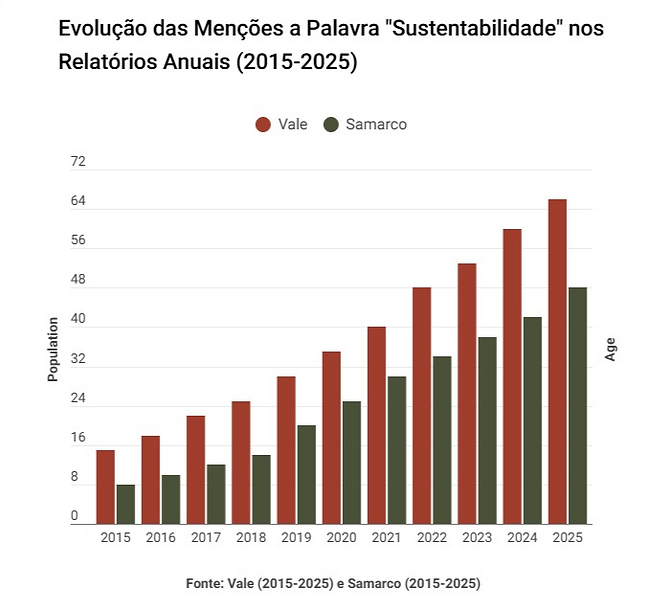

Entre os anos de 2015 e 2025, Vale e Samarco ampliaram significativamente o uso do termo “sustentabilidade” em seus relatórios anuais. Fonte: Vale (2015-2025) e Samarco (2015-2025). Elaboração própria

Privatização e expansão

A mineração também estava envolvida na privatização, assim como outros empreendimentos. Na década de 1990, o processo de privatizações imposto pelo ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC) é considerado um dos principais acontecimentos que reconfiguraram o papel do Estado na economia brasileira. O governo se alinhava a um contexto internacional, que propagava a busca por maior eficiência econômica e redução da intervenção do Estado na economia. Isso se traduzia em uma série de privatizações e desregulamentações, além de um discurso modernista que promovia a entrada do mercado privado como o motor principal do desenvolvimento econômico do país.

Em 1997, a Vale do Rio Doce foi vendida por apenas R$ 3,3 bilhões, enquanto somente as suas reservas minerais eram calculadas em mais de R$ 100 bilhões à época, como destacou o jornal Brasil de Fato vinte anos depois. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), a negociação marcou um divisor de águas na mineração brasileira, uma vez que o setor deixou de ser uma estratégia de Estado e passou a operar como um negócio de mercado.

É nesse contexto que surge o chamado “modelo Vale”, um regime de operação voltado para exportação, com acionistas estrangeiros e discurso de redução da fiscalização pública. A década seguinte à privatização foi marcada por recordes financeiros e crescimento exponencial da mineradora, que passou a operar sob uma lógica empresarial de maximização de lucros e expansão global.

De acordo com dados divulgados pelo Ibram, de 1997 a meados dos anos 2000, o lucro líquido da Vale, que foi de US$ 338 milhões em 1995, saltou de R$ 1,3 bilhão para mais de R$ 13 bilhões, enquanto suas ações acumulavam valorização superior a 3.000% na Bolsa de São Paulo. A alta das commodities e a desvalorização do dólar também contribuíram para esse desempenho, impulsionando aquisições internacionais, como a compra da canadense Inco por US$ 18 bilhões.

Os altos números obtidos revelaram uma série de contradições em relação ao novo modelo de mineração adotado, especialmente no que diz respeito à segurança de barragens e ao meio ambiente. Em 2012, a Vale chegou a ser eleita a pior empresa do mundo no prêmio Public Eye Awards. O prêmio em questão era organizado pelas ONGs Greenpeace Suíça e Declaração de Berna, ambas da Suíça, com o intuito de expor práticas corporativas irresponsáveis.

Três anos depois, no dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da Barragem de Fundão, de responsabilidade das empresas Samarco, Vale e BHP provocou o maior crime ambiental da história do Brasil. Diretamente ligado com o aumento da produção do minério de ferro, a lama tóxica destruiu o subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), matou 19 pessoas, arrasou comunidades ao longo da bacia do Rio Doce e chegou ao mar no Espírito Santo, deixando um rastro de destruição por mais de 600 km.

Em janeiro de 2019, a cena se repetiu em Brumadinho, com ainda mais violência. O colapso da barragem da Mina do Córrego do Feijão, operada diretamente pela Vale, causou 272 mortes, além de contaminar o rio Paraopeba e comprometer a segurança hídrica de diversas cidades mineiras.

Além das cifras

A partir deste momento, o setor como um todo se viu obrigado a rever sua atuação. Entre as mudanças práticas no modelo de operação, a proibição da construção ou o alteamento de barragens a montante, com a colocação de camadas sucessivas de rejeito mineral uma em cima da outra, como era nos dois rompimentos mencionados, foi uma das principais.

Essa medida fez parte da então Nova Política Nacional de Segurança de Barragens, sancionada por meio da Lei 14.066/20, que visava aumentar as exigências e impor mais responsabilidade às mineradoras. Também neste sentido, foi criado, pela Agência Nacional de Mineração (ANM), o Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM) para monitorar e gerenciar as barragens em todo o país.

Em meados de 2016, as empresas passaram a implementar técnicas como empilhamento a seco e filtragem de rejeitos para reduzir o risco de rompimentos. A técnica, idealizada na Finlândia e concebida na China, teve seu primeiro uso nacional em uma mina de Ouro Preto (MG). Com a mudança, surgiram novas possibilidades de aproveitamento do rejeito, chamados de Mineração Circular.

Naquele ano, Rodrigo Nogueira, então diretor de mineração da Mina Ferro Mais, afirmou que o novo sistema era mais seguro e de operação mais simples, devido à facilidade de manuseio. Além disso, ele destacou a economia de água, já que “a tecnologia permite recuperar para reuso 85% da água usada no processo, reduzindo a necessidade de captar água nova, enquanto os 15% restantes se perdem por infiltração e evaporação”.

Mais recentemente, em um vídeo informativo publicado pela Vale, Francisco Manesco, gerente de Projetos Estratégicos de Mineração da empresa, explica que um novo olhar sob a mineração é possível: “o que antes era rejeito estéril pode ser reaproveitado e gerar valor, evitando também a emissão de CO2”. Ainda segundo Francisco, esse reaproveitamento foi consolidado de forma geral em 2023, e, em 2024, produziu mais de 10 milhões de toneladas de novos produtos, como blocos pré-moldados.

A Samarco também tem apostado em processos semelhantes. De acordo com seu Relatório de Sustentabilidade 2024, a empresa reutilizou 54% dos rejeitos arenosos gerados nas obras de descaracterização de barragens e investiu na aplicação desses resíduos em pavimentações ecológicas e produção de concreto. Além disso, registros mostram que 79,36% dos resíduos sólidos da empresa foram destinados à reciclagem.

Apesar de apresentadas como soluções inovadoras, as novas tecnologias de deposição de rejeitos ainda levantam questionamentos quanto à sua real segurança e eficácia ambiental. O empilhamento a seco, por exemplo, tem sido criticado pela ausência de regulamentações específicas e pela possibilidade de gerar novos riscos.

Contradições e dúvidas na prática

Du Evangelista, mestre em Geociências e idealizador da Mina Du Veloso, em Ouro Preto, afirma que a prática pouco difere das antigas: “Ao invés de depositar lama em barragem, agora se empilham ‘tortas’, e tudo segue igual”. Para ele, a ideia de uma “mineração sustentável” serve mais como narrativa do que como uma transformação real.

Não há normas técnicas que tratam especificamente desse tipo de deposição. Então eles começam a criar uma cultura de mineração sustentável, que na verdade é só para poder fazer uma cortina de fumaça

Du Evangelista

Du Evangelista está questionando a ideia de “sustentabilidade”, para ele a ideia é inaplicável já que o conceito de sustentabilidade prevê um retorno daquilo que foi retirado, naturalmente, uma ideia oposta ao extrativismo de minerais.

As dúvidas se tornam ainda mais relevantes diante de episódios recentes. Em dezembro de 2024, o rompimento de uma pilha de rejeitos da Mina Turmalina, em Conceição do Pará (MG), provocou o vazamento de material e contaminou o Córrego da Prata. Meses depois, em abril de 2025, parte de uma pilha de estéril se desprendeu e interditou a BR-040, em Nova Lima (MG).

Ambos os casos colocaram em xeque o discurso de que a disposição em pilhas representa uma alternativa segura. Mauro da Silva, ex-morador de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana destruído pelos rejeitos da Barragem de Fundão, e uma das principais vozes da Comissão de Atingidos da Barragem de Fundão (CABF), questiona a retomada da mineração justamente nas áreas já devastadas anteriormente.

Segundo ele, pilhas de estéril gigantes estão sendo erguidas em territórios como Bento Rodrigues e o distrito de Camargos], com estruturas de grande porte que passam por cima da Estrada Real e atravessam comunidades tradicionais, com evidências claras de que novos rompimentos podem ocorrer: “É correia transportadora, é ruído, é poeira, é risco. Muda o nome, mas o impacto continua o mesmo”.

Mauro também denuncia que o complexo minerário de Germano, que inclui as estruturas de Fundão e Santarém, segue em operação, mesmo após promessas de desativação: “Disseram que não iam mais usar essas barragens, mas Santarém foi alteada e hoje é usada para bombear água na planta de Germano. Só muda o discurso”.

Durante visita ao distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, diversos moradores, que preferem não ser identificados, relataram problemas de respiração cada vez mais recorrentes. A explicação é a poeira causada pelas obras de descaracterização da Barragem do Doutor, que fica bem próxima às casas e já chegou até a cobrir parte do distrito em dias mais secos.

Segundo uma moradora da “Baixada" [localidade em Antônio Pereira], os gastos com produtos de limpeza e soros fisiológicos subiram ao ponto de se equiparar aos gastos alimentícios. Muito por conta disso, a população tem se mobilizado cada vez mais. Recentemente, graças à união de moradores, um novo empreendimento foi barrado de se instalar no distrito, quando já tinha todas as questões burocráticas acertadas com órgãos públicos.

Vídeo feito dentro das instalações da Barragem do Doutor revela o impacto da poeira para o distrito. Fonte: Vídeo cedido sob condição de anonimato

Pressões da sociedade civil

Organizações da sociedade civil, ambientalistas e pesquisadores pressionam as mineradoras por mudanças desde o rompimento das Barragens. Durante a Assembleia Geral Ordinária de 2025, que reúne investidores do setor minerário, o dossiê “A Verdade Sobre a Vale S.A. em Minas Gerais: Compromissos e Abusos” (PDF), foi entregue diretamente aos acionistas da empresa. Dentre as reivindicações estão a criação de uma comissão internacional independente para monitorar os impactos ambientais e sociais da mineração no Brasil.

O documento, elaborado pelo Instituto Cordilheira, pelo Movimento pelas Serras e Águas de Minas (MovSAM) e pela organização internacional Earthworks, acusa a Vale de manter práticas predatórias, descumprir compromissos socioambientais e perpetuar uma lógica de violações sistemáticas aos direitos humanos, apesar do discurso institucional em que se busca associar à sustentabilidade, à inovação e à transição energética.

Além de relembrar os crimes ambientais em Mariana e Brumadinho, o documento denuncia o chamado “terrorismo de barragens”, e questiona a narrativa da Vale em torno da mineração sustentável. Os autores argumentam, ainda, que a empresa manipula o debate sobre a transição energética e sobre responsabilidade ambiental, mantendo práticas extrativistas que seguem colocando populações em risco.

Em resposta ao jornal Brasil de Fato (PDF), responsável pela divulgação do material em junho de 2025, a Vale afirmou que o dossiê traz temas “já amplamente discutidos com a sociedade” e que as alegações não refletem os avanços registrados nos últimos anos. A empresa reforçou que os acordos de reparação dos desastres de Brumadinho e Mariana seguem acompanhados por instituições públicas e auditorias independentes.

A empresa também rebateu que os novos projetos cumprem rigorosamente todas as fases do licenciamento ambiental, incluindo estudos técnicos, audiências públicas e a divulgação de informações por meio do Portal ESG. Quanto às barragens, a mineradora declarou ter cumprido 57% do Programa de Descaracterização, com obras finalizadas em 17 das 30 estruturas previstas e mais de R$ 10 bilhões investidos.

Para Daniel Neri, doutor em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e um dos colaboradores na elaboração do documento, a resposta da empresa, reflete, de maneira medíocre, como as empresas são empoderadas na relação com o Estado e não temem nada: “Não é um dossiê de três ‘zé ninguém’ que vai arranhar o lucro”, comenta.

Ainda segundo Neri, as mudanças apresentadas como inovação escondem a continuidade de práticas antigas, agora com uma nova roupagem: “Eles estão gastando um pouquinho mais de dinheiro para desidratar o rejeito, e esse rejeito desidratado está sendo empilhado, como eram as pilhas de rocha estéril. Que é um negócio muito antigo”, explica.

Impactos da mineração em Antônio Pereira

Autonomia em disputa

As disputas políticas e ambientais envolvendo a mineração no Brasil revelam os desafios de regulação e fiscalização nas diversas esferas do poder público, além de contradições entre o discurso e a prática da “mineração sustentável”.

A nível nacional, o debate sobre o Projeto de Lei 2159/2021 é um dos pontos mais comentados. De modo geral, a proposta, além de unificar as regras do licenciamento ambiental em todo o país, busca flexibilizar exigências, reduzir a participação popular e ampliar o poder decisório dos empreendedores. Por isso, ainda que traga um avanço quanto à padronização, o apelidado “PL da Devastação”, significa também um retrocesso histórico, como menciona o advogado ambientalista Bernardo Machado.

Isso (unificação de normas) é o básico do básico. A gente não quer o básico, a gente quer que o processo seja melhor. E esse PL piora o que já existe

Bernardo Machado

Para o Engenheiro Ambiental e professor da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Alberto Fonseca, o atual modelo de licenciamento no Brasil já opera com baixa eficácia e alto nível de conflito de interesses. Em sua visão, o projeto está legitimando um licenciamento que já existe desde sempre, voltado para a mitigação, que empodera os empreendedores, e “não é tão ruim quanto parece”. Ainda segundo ele, “esse não é o PL da devastação, é o PL da manutenção da devastação.”

Na prática, o projeto se espelha em dispositivos já adotados por estados como Minas Gerais, onde a figura da licença ambiental simplificada permite que empreendimentos sejam autorizados com base em documentos autodeclaratórios. Dessa forma, a mudança tira alguns projetos da alçada de conselhos participativos e amplia o número de casos em que não há exigência de Estudo de Impacto Ambiental (EIA). “Uma mineração poderia se instalar bastando, para isso, apresentar um estudo bem simplificado”, alerta o advogado Bernardo.

No caso de Mariana, a situação expõe as contradições desse arranjo. Desde 2017, o município conta com um código ambiental próprio e autonomia para licenciar empreendimentos de todos os portes. Bernardo explica que o município quer licenciar e se sentir próximo do empreendedor. Entretanto, há dúvidas quanto à capacidade de conceber empreendimentos maiores e se “ele está devidamente estruturado para receber um tipo de licenciamento desse, se tem servidores suficientes e estrutura de fiscalização”, pondera.

Segundo o advogado, os estudos técnicos usados para monitorar os impactos são, na maioria das vezes, produzidos pelas próprias empresas que operam no território, enquanto os órgãos fiscalizadores do município ficam responsáveis por monitorar os documentos. Foi somente em 2024 que Mariana reivindicou um papel ativo na fiscalização, ou pelo menos, no levantamento dos documentos a partir de seus próprios instrumentos.

Bernardo critica o novo Plano Diretor de Mariana, aprovado sem participação popular efetiva e de ambientalistas, onde o termo “Mineração” aparece 58 vezes. Ele também defende que o caminho para uma mineração mais justa e segura começa com uma política mineral nacional, que defina zonas de exclusão e controle público sobre concessões: “O Estado deveria controlar licenças e autorizações minerárias, e não simplesmente entregar tudo ao capital estrangeiro”.

Essa ausência de diálogo local reflete um movimento mais amplo, em que decisões estratégicas sobre o futuro ambiental são tomadas sob forte influência do setor minerário, seja em municípios dependentes da extração ou em arenas globais, como é o caso das conferências internacionais.

A participação social é um dos mecanismos fundamentais de fiscalização ambiental, a retirada dessa participação é uma manobra de desarticulação.

COP da Mineração?

Marcada para novembro, a 30ª edição da Conferência das Partes (em tradução livre) será pela primeira vez realizada no Brasil. Mais precisamente em Belém (PA), no “coração” da Amazônia.

O evento, de caráter mundial, tem mobilizado o governo federal e o estadual, que já investiram cerca de R$5 bilhões em obras como drenagem urbana, revitalização do Hangar (centro de convenções), macrodrenagem, novos hotéis e até hotéis-flutuantes. Tudo isso para atender ao número estimado de 40 a 50 mil participantes, incluindo cerca de 7 mil integrantes de delegações oficiais.

Entre essas obras, a construção da Avenida Liberdade, apelidada de “estrada da COP”, pela abordagem da BBC. Entretanto, em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Logística do estado do Pará afirmou que a reportagem “não condiz com a verdade”, já que o licenciamento ambiental do empreendimento com 13,4 km de extensão, ciclovias, painéis solares e passagens para fauna, foi licenciado antes da confirmação oficial do evento, mas tem sido executada em paralelo aos preparativos.

Mesmo com a tentativa do governo do Pará de desvinculação, reportagens da Agência Pública apontam que a obra impacta comunidades tradicionais e causou perda de moradias.

A Rodovia da Liberdade é apresentada como uma das intervenções de mobilidade para a COP 30. Fonte: Secretaria de Transportes do Pará

Diversos especialistas ressaltam que essa é uma oportunidade para o Brasil reforçar sua posição de liderança nas negociações globais em relação às mudanças climáticas. Além disso, a conferência também abre espaço para que o país possa demonstrar seus esforços em áreas como biocombustíveis, energias renováveis e agricultura de baixo carbono.

Apesar das expectativas, a influência do setor minerário ao patrocinar grandes meios de comunicação, como o Grupo Folha de S. Paulo e o Grupo Globo, têm gerado preocupação. Isso porque, ao mesmo tempo em que apoiam um grande evento sustentável, também teriam acesso ao controle de temáticas e lista de convidados.

Segundo Adriana Ramos, secretária-executiva do Instituto Socioambiental (ISA), em matéria publicada pelo jornal Brasil de Fato, a forte presença da mineração nas discussões e patrocínios evidencia a chance de captura da COP30 pelos interesses do setor: “A mineração está tentando, no contexto internacional, se pautar como a grande prioridade, o grande caminho para a superação da crise climática”, explica.

De acordo com o doutor em relações internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), docente da Universidade da Amazônia (UNAMA) e também da Universidade Estadual do Pará (UEPA), Mário Tito Almeida, empresas mineradoras como a Vale não apenas patrocinam o evento, mas exercem influência direta sobre a estrutura da conferência. Para ele, essa relação indica um risco de que se torne uma COP dos empresários. “A fórmula vai ser essa: a mineração é amiga do meio ambiente e não inimiga”, alerta.

Ainda assim, por ter participado de encontros preparatórios junto à sociedade civil, Mário enxerga uma possibilidade concreta de disputa de narrativas durante a realização da conferência.

Diferente de como aconteceu em outros eventos internacionais que discutiram o meio ambiente, como a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), no Rio de Janeiro, conduzidos especialmente por representantes de cada setor, o professor ressalta: “Posso dizer com segurança, que vai ter muita gente aqui pensando em discutir exatamente o impacto dessas grandes empresas na questão ambiental”.

É justamente através dessas mobilizações, em uma espécie de “COP da COP” que se insere a “Cúpula dos Povos", evento que reúne comunidades tradicionais e organizações civis para discutir a crise climática. No dia 3 de julho, os organizadores da Cúpula apresentaram, na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma proposta de reunir mais de 15 mil pessoas em uma programação paralela à oficial.

Para Mário, não é um representante dentro da “zona azul” – lugar onde as discussões de fato acontecem – que pode conduzir a COP 30 para outros caminhos, mas sim a presença dos grupos mobilizados na “zona verde”, nos arredores das instalações do evento. Ele acredita que as pressões conduzidas pelos grupos sociais na zona verde podem alterar o destino da COP30, apesar da presença de grupos de interesse ligados à mineração também nesse espaço de disputa política.

Ayala Ferreira, integrante da organização política da Cúpula dos Povos, reafirmou, na audiência onde houve a proposta de mobilização, a importância dos movimentos populares para denúncia de más condutas ao meio ambiente: “Precisamos denunciar os agentes que violam os direitos da natureza e os direitos das pessoas”.

Luciana Abade, Coordenadora-Geral de Mobilização da COP30, reiterou essa participação da sociedade civil na conferência: “A gente realmente acredita que a sociedade civil não é espectadora: ela é agente desse processo de transformação”.

Em meio a tudo isso, o que se vê é um campo cada vez mais disputado entre o discurso e a prática. Diante de narrativas sofisticadas e de um cenário político-regulatório em constante transformação, o futuro da mineração no Brasil segue cercado por incertezas.

A promessa de novos modelos sustentáveis convive com práticas questionáveis e legislações que, por vezes, ampliam brechas em vez de corrigi-las. Entre zonas verdes e zonas azuis, o que está em jogo é mais do que o modelo produtivo: é a possibilidade de redefinir fronteiras entre desenvolvimento, justiça ambiental e participação social.