O que a mineração tira da mesa

Exploração da água no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, afeta a segurança alimentar de comunidades

Carlos Daniel, Pablo Santos, Sofia Cintra e Vitória Lana

Agosto de 2025

A segurança alimentar é um direito constitucional, amparado pela Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instituída pela Lei nº 11.346/2006. Essa lei garante acesso físico, social e econômico a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para atender às necessidades alimentares das pessoas e garantir uma vida ativa e saudável. Entretanto, esse direito vem sendo comprometido em comunidades no entorno da Bacia do Rio das Velhas, especialmente na porção localizada no Quadrilátero Aquífero Ferrífero, em Minas Gerais.

Municípios minerários como Itabira, Ouro Preto e Mariana, inseridos dentro desse recorte territorial, enfrentam os impactos da intensa atividade minerária e das constantes alterações no solo e no uso da terra e da água, que influenciam na produção de alimentos. A mineração pode causar pressão sobre recursos hídricos locais, especialmente em áreas sensíveis, como em regiões com alta concentração de minas.

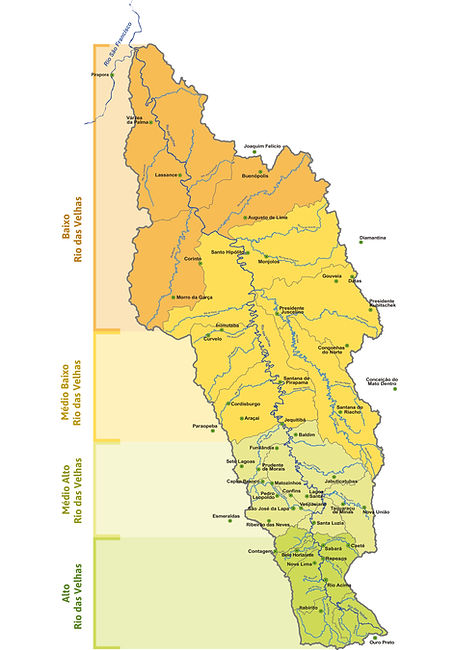

Importante fonte de água e recursos para Minas Gerais, a Bacia do Rio das Velhas enfrenta desafios de preservação e uso sustentável. Fonte: Google Earth.

Segurança alimentar e uso da água

O conceito de segurança alimentar começou a se consolidar mundialmente a partir da década de 1970, especialmente após a Primeira Conferência Mundial de Alimentos, promovida pela FAO em 1974. Posteriormente, foi ampliado durante a Cúpula Mundial da Alimentação, realizada em Roma, em 1996, quando passaram a ser considerados aspectos como a sustentabilidade dos sistemas produtivos, a estabilidade no fornecimento e o respeito às tradições culturais alimentares. Nesse contexto, foi reconhecido que o acesso à água em qualidade e quantidade adequadas é essencial para garantir a produção, o preparo e o consumo de alimentos.

A legislação brasileira reconhece a conexão entre segurança alimentar e segurança hídrica. A Lei nº 9.433/1997, da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece que a água é um recurso limitado, essencial à vida e aos múltiplos usos, como o abastecimento humano e a produção de alimentos. Além disso, a Lei nº 11.346/2006 também afirma que o acesso à alimentação adequada deve ser sustentável e de forma respeitosa ao meio ambiente. Ambas as normas indicam que o comprometimento de mananciais e da qualidade ambiental em regiões agrícolas pode gerar violações estruturais ao direito à alimentação.

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2022, Minas Gerais correspondeu a 94% da vazão de água para o setor minerário no país. Em lugares como Miguel Burnier e Antônio Pereira, distritos de Ouro Preto (MG), e Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana (MG), a alta vazão para os empreendimentos minerários instalados afeta a produção local de alimentos, diminuindo o acesso regular a alimentos in natura para as famílias da comunidade, conforme apontam diagnósticos de 2022 do Programa de Monitoramento Socioambiental do Território Ouro-Pretano (PromoSAT‑OP), projeto da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e da Fundação Gorceix. Os resultados dos estudos realizados identificam o rebaixamento do lençol freático, a perda de nascentes e prejuízos à agricultura familiar nessas regiões.

Geiser Coelho, 48, morador do Bairro Bela Vista, em Itabira (MG), ressalta que agricultores, ao tentarem manter seus hábitos rurais em áreas urbanas, enfrentam o impacto direto do rejeito minerário (resíduos sólidos ou líquidos gerados no processo de extração do minério): “Esse rejeito está do lado da horta deles, há contaminação no solo, no esgoto que vaza, e a água que deveria ser para irrigar as plantações vai para a mineradora. Eles dizem que é manejo da água, mas quem precisa para plantar fica sem recurso”.

Na região do Rio das Velhas, onde essas localidades estão inseridas, o impacto desse uso da água pela atividade extrativista, além de diminuir o acesso do recurso à população da região, influencia na perda da biodiversidade e nos modos de cultivo e obtenção de alimentos tradicionais das famílias que residem na Bacia.

Ronald Guerra, vice-presidente do Instituto Guaicuy, explica essas consequências: “Menor oferta de qualidade de água e de quantidade afeta também o nível de produção de hortas ou de atividades agrícolas nessas baixadas aí na calha dos rios ou próximo às nascentes. Os territórios onde você tem a predominância da mineração, há uma tendência de diminuir as atividades de produção rurais. Porque há uma demanda muito maior de emprego para mineração.”

Apolo Heringer, médico sanitarista e idealizador do Projeto Manuelzão, que atua na conservação recuperação do Rio das Velhas, também fala sobre o uso da água pelas mineradoras: “A disponibilidade da água caiu muito com a mineração aqui no montante da cidade de Belo Horizonte, na Serra do Curral e no Quadrilátero Ferrífero em geral. [...] É claro que diminuindo a disponibilidade hídrica e a qualidade da água, em geral, por esgoto ou por metais pesados usados na mineração ou desprendidos lá quando mói as rochas, lava aquilo, desprende produtos químicos das rochas e isso afeta a produção de alimento”.

Segundo ele, há evidências concretas de que a disponibilidade hídrica tem caído continuamente desde o início dos anos 2000, ano em que a mineração atingiu seu pico na região. “A vazão do Rio das Velhas caiu muito. Mesmo com chuva, a água não se recupera no mesmo ritmo porque a mineração provoca uma seca subterrânea”, explica.

Com a retirada de forma descontrolada dos recursos do aquífero, nascentes secam, afetando o abastecimento humano e inviabilizando a produção agrícola. O impacto se estende à qualidade da água, contaminada por esgoto, metais pesados e rejeitos minerais, tornando o recurso inutilizável para consumo e para irrigação. “A mineração não para, funciona 24 horas por dia. O que aconteceu com o rompimento da barragem em 2015 é uma tragédia, mas o cotidiano da mineração também é catastrófico, só que mais lento e invisível”, completa Apolo.

Riqueza mineral vs. reserva hídrica

Reconhecido internacionalmente por sua riqueza mineral, o território do Quadrilátero Aquífero Ferrífero concentra parte expressiva das reservas de ferro do país e responde por aproximadamente por 10% da produção mundial do minério, o que representa cerca da metade da produção brasileira, segundo estudos realizados por Leandro Souza, professor de Geografia do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG - Campus Santa Luzia): “é uma disputa muito potente, muito pesada na perspectiva do cenário extrativo, da atividade econômica extrativa versus a ideia de conservação hídrica do território”.

Mapa destacando a Bacia do Rio das Velhas (em vermelho) e a área de entorno do Quadrilátero Ferrífero (em laranja), em Minas Gerais. Os municípios retratados durante a reportagem (Mariana, Ouro Preto e Itabira) estão destacados. Fonte: Google Maps

Entretanto, o Quadrilátero não é apenas uma região rica em minério de ferro; ele abriga importantes aquíferos, como o Aquífero Bambuí, localizado na região norte de Minas Gerais, e que estende-se por partes da Bahia, Goiás e Tocantins. A Serra do Espinhaço, localizada no Planalto Atlântico, estendendo-se pelos estados de Minas Gerais e Bahia, abriga importantes formações geológicas que armazenam aquíferos subterrâneos. Parte dessa Serra abrange a região do Quadrilátero, marcada pela presença de recursos hídricos subterrâneos. A formação da região é composta pela reserva de minerais e um subsolo que possui formações geológicas capazes de reter e distribuir água, como as rochas do tipo quartzito e cársticas, que funcionam como esponjas naturais.

Essa dupla função do território, ao mesmo tempo fornecedor de minério e produtor de água, tem levado pesquisadores a proporem uma nova leitura para a região, que passou a ser chamada de Quadrilátero Aquífero Ferrífero, principalmente a partir de 2020. “Grande parte das nascentes e das áreas de recarga hídrica dos principais pontos de captação de Minas estão localizadas no Quadrilátero”, explica o professor Leandro.

O docente destaca que a Serra de Itatiaiuçu, localizada próxima a Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem parte significativa das nascentes que abastecem os reservatórios de Serra Azul e Rio Manso, que se encontram na Grande Belo Horizonte, e hoje são fortemente impactadas pela mineração.

É nessa zona que o Rio das Velhas tem suas nascentes, localizadas no município de Ouro Preto, cujas águas abastecem cerca de 4,5 milhões de pessoas em Minas Gerais, especialmente a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Bacia do Rio das Velhas integra 51 municípios mineiros e concentra 42% do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro, segundo os pesquisadores Marcos Callisto e Pablo Moreno da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em livro sobre a palestra dos pesquisadores no II Simpósio Sul de Gestão e conservação Ambiental “Sociedade e Sustentabilidade”, realizado na URI-Campus de Erechim (RS).

Mapa da divisão fisiográfica da Bacia do Rio das Velhas. A bacia é dividida em quatro regiões: Alto, Médio Alto, Médio Baixo e Baixo Rio das Velhas. A porção do Quadrilátero Ferrífero é localizada integralmente na região do Alto Rio das Velhas. Fonte: CBH Rio das Velhas

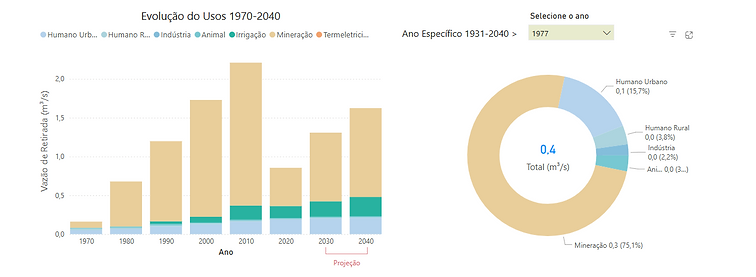

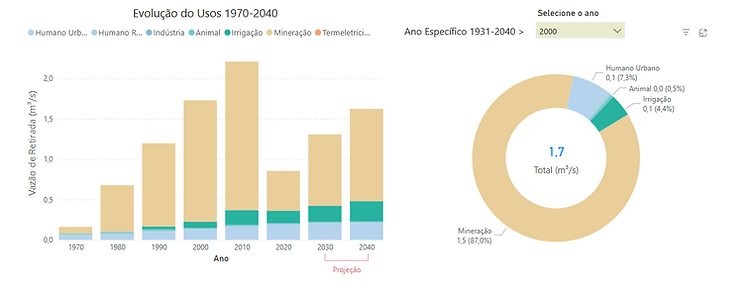

O avanço e a atuação consolidada das grandes empresas mineradoras no Quadrilátero, como a Samarco, que iniciou suas atividades em Mariana no fim da década de 1970, e a Gerdau Açominas, que assumiu uma planta industrial em Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto, no início dos anos 2000, impacta o uso dos recursos hídricos na região, como mostram os dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), divulgados em 2017.

Essas localidades abastecidas por córregos e nascentes sofrem com a redução da vazão de suas águas e, em alguns casos, com o desaparecimento completo de fontes tradicionais.

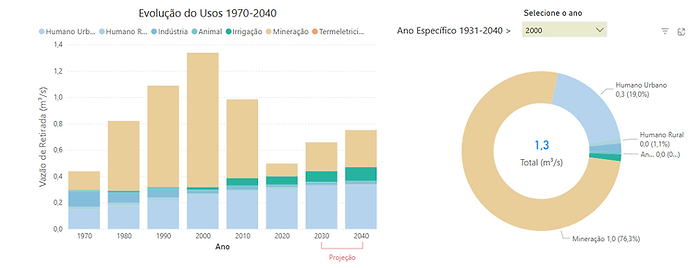

O uso da água para mineração em Mariana era significativamente menor na década de 1960. Mas, com a chegada da Samarco, a atividade minerária passou a representar 51,9% da captação total de água no município. O número aumentou de forma expressiva ao longo dos anos, chegando a 87% no ano 2000. Esse crescimento reflete a intensificação da exploração minerária na região, especialmente após a chegada de novos grandes empreendimentos, que passaram a demandar volumes ainda maiores de água.

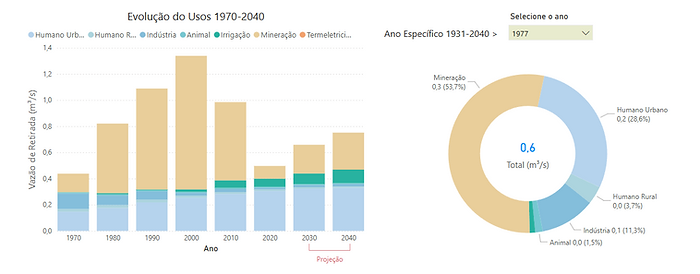

Em Ouro Preto, o avanço da mineração também provocou um aumento expressivo na destinação do recurso hídrico. Na década de 1990, a atividade minerária já possuía uma presença significativa, mas foi no ano 2000, com a chegada da Gerdau, que os dados revelaram uma concentração ainda maior: 76,3% de toda a água captada foi destinada à atividade mineradora, enquanto o uso urbano ficou com apenas 19%. A agricultura, a irrigação e o consumo animal somados representaram menos de 5% do total. O aumento da demanda hídrica para a extração mineral nesse período evidencia um padrão de crescimento acelerado que impactou diretamente a disponibilidade de água para outros usos essenciais. Esse cenário, inclusive, dialoga com polêmicas mais recentes, como a da Serra do Botafogo, onde houve forte mobilização popular em 2025 contra a tentativa de ampliação de atividades minerárias em áreas ambientalmente sensíveis e com risco hídrico, demonstrando a permanência dos conflitos entre mineração, meio ambiente e acesso coletivo à água.

.png)

Ouro Preto viu o domínio da mineração sobre a água crescer em duas décadas: de 52,7% em 1977 para 76,9%, em 2000. As áreas rurais ficaram com menos de 2% da vazão em 2000. | Fonte: ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.

.png)

Entre 1977 e 2000, a mineração passou a concentrar ainda mais o uso da água em Mariana: de 61,5% para 80% da vazão total, enquanto os usos rural e urbano perderam espaço. | Fonte: ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.

Agricultura comprometida

Quando se trata dos impactos da exploração minerária em Minas Gerais, o distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, é um dos mais criticamente afetados. A convivência por décadas com atividades minerárias intensas e suas múltiplas consequências sociais, ambientais e econômicas, desafiam os moradores a manter de pé as atividades agrícolas que historicamente sustentaram suas famílias.

Segundo Edmilson Marciano, 46, mais conhecido como Eddy, morador do distrito, a presença da mineração não apenas alterou a paisagem, mas também comprometeu o cultivo de alimentos e afetou o seu cotidiano.

Para Edmilson Marciano, morador de Antônio Pereira, a mineração afeta a rotina de produção de alimentos na comunidade. Foto: Carlos Daniel.

Ele conta que os moradores perceberam uma grande mudança na quantidade de água vinda da nascente local da Serra da Gruta de Nossa Senhora da Lapa: “ela tem diminuído bastante e permanece fraca, as plantações de milho que antes eram frequentes naquela área, não existem mais”.

A Gruta da Serra de Nossa Senhora da Lapa é uma fonte histórica de água natural que sustenta plantações e a vida rural em Antônio Pereira, sendo essencial para a agricultura e o abastecimento local. Além disso, o local é um importante patrimônio cultural e espiritual para a comunidade, servindo como espaço de devoção, celebrações religiosas e ponto de encontro social, além de contribuir para o turismo local e a preservação ambiental da região.

Além do problema estrutural, a diminuição na vazão da água advinda da Gruta, é também um conflito por recursos fundamentais à vida. Como aponta o professor Leandro, “o interesse econômico da mineração tem prevalecido sobre o direito coletivo à água. Enquanto o sistema de abastecimento não colapsar, ele não é tratado como um problema”. Essa lógica produtivista, afirma o professor, tende a ignorar os efeitos de médio e longo prazo sobre os territórios e seus modos de vida, aprofundando um modelo de desenvolvimento que prioriza a extração mineral em detrimento da conservação hídrica e da produção de alimentos.

Essa transformação do território também é observada em Cachoeira do Campo, outro distrito de Ouro Preto. Danilo Silva, 42, nascido no distrito, e hoje morador da sede do município, observa como a presença da mineração interfere diretamente nas rotinas e na relação com a terra: “vários lugares que a gente pegava coisas para comer hoje não temos mais acesso pois estão contaminados. Então, isso faz com que a questão da alimentação tradicional fique comprometida”.

O cenário relatado por Edmilson e Danilo não é uma exceção no contexto do Quadrilátero, afetando o acesso a alimentos, a renda e a relação das comunidades com a terra. Esse cenário enfraquece a segurança alimentar e amplia a dependência de alimentos externos, mais caros e menos saudáveis.

Impactos diretos e indiretos

“Quatro tipos de verduras por dia”. É assim que Marino D’Angelo, 56, morador do subdistrito de Paracatu de Baixo, descreve sua rotina alimentar antes do rompimento da Barragem de Fundão, no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, no ano de 2015. Tudo era plantado em seu quintal: alface, beterraba, couve e cenoura. Havia fartura e autonomia. Com o desastre-crime e o avanço da mineração, ele perdeu não só a terra, como o direito de produzir e se alimentar com dignidade.

Felipe Rangel, 20, morador do distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto, também relata essa questão: “Hoje é mais difícil ter acesso a comida boa, fresca e saudável. Morar na mesma área da mineração traz alta dos preços e dificulta a produção local”.

A insegurança vivenciada nas comunidades que residem em municípios minerários contraria as práticas alimentares sugeridas pelo Governo Federal, no Guia Alimentar Para a População Brasileira. Elaborado pelo Ministério da Saúde em 2006 e revisado no ano de 2014, o documento destaca a importância de se consumir alimentos frescos, produzidos localmente, de forma ecológica e culturalmente apropriada. Assim, a sua elaboração ocorre em meio ao fortalecimento da institucionalização da política nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, desencadeada a partir da publicação da Lei nº 11.346.

No entanto, esse direito ainda está longe de ser garantido para milhões de brasileiros. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), divulgados em 2023, cerca de 21,1 milhões de pessoas no país vivem em situação de fome, cerca de 10% da população brasileira. Enquanto isso, 70,3 milhões, convivem com algum grau de insegurança alimentar.

A economista Fernanda Oliveira, professora de Desenvolvimento Econômico da Ufop, reforça que esse processo tem efeitos diretos sobre o território como um todo:

“Quando a agricultura local enfraquece, não é apenas a comida que falta. Falta autonomia, renda e vínculo com o território. As comunidades passam a depender de alimentos que vêm de fora e muitas vezes são mais caros e menos saudáveis”.

Fernanda Oliveira

Em áreas mineradas, como em Mariana, esses números também são agravados pelos empreendimentos minerários. A atividade mineradora na região do Quadrilátero Ferrífero Aquífero, na qual o município está localizado, frequentemente acirra conflitos por terra.

Esses conflitos, também, impactam na produção agrícola familiar, já que diminuem as áreas para plantio disponíveis. De acordo com o último Censo Agropecuário, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2017, o número de estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil caiu 9,5% entre 2006 e 2017. Além disso, 2,2 milhões de postos de trabalho no campo deixaram de existir.

Exemplos disso, são o deslocamento de comunidades quilombolas e camponesas em Itabira (MG) e Congonhas (MG), devido à expansão de atividades minerárias. Nesses casos, eles acabam precisando se deslocar para outras áreas rurais ou áreas periféricas. Esses processos de exclusão territorial são documentados pela Fundação Cultural Palmares, que identificou na última atualização de 29 de Novembro de 2023, que 42 comunidades quilombolas estão sob influência de atividades de mineração.

Com o avanço da mineração, a terra perde sua função de sustento, e muitos moradores se veem forçados a migrar para atividades fora do campo. Giéser Rosa Coelho, 48, morador do Bairro Bela Vista, em Itabira, relata a constante pressão que as mineradoras fazem sobre moradores de áreas rurais da cidade, para vender suas terras: “A empresa mantém casas, chamadas Vale Viver, que são casas, tipo repúblicas de funcionários terceirizados ou da própria empresa. O que eleva o custo de aluguéis já que ela paga valores mais altos que muitas vezes um morador comum não consegue acompanhar”.

O aumento no custo de vida aparece como outro fator que contribui para a insegurança alimentar. Em regiões mineradas, onde há especulação imobiliária e inflação provocada pela presença das empresas, o pequeno agricultor não tem vez. Marciano, 42, natural do distrito de Antônio Pereira, descreve o distrito como “infestado de minério”, onde “quase ninguém tem mais horta” e “a alimentação piorou muito”. A realidade se impôs: “Onde dava pra plantar, hoje não dá mais”, declara.

Além de reduzir as áreas para o cultivo agrícola familiar, a mineração contamina os solos ainda disponíveis. Em 10 de setembro de 2014, em Itabirito (MG), a barragem B1, da mineradora Herculano, rompeu. Nessa ocasião, os rejeitos contaminados atingiram os córregos Silva e do Eixo, que abasteciam a sub-bacia do rio das Velhas, parte fundamental da rede de nascentes da região. A contaminação desses cursos de água comprometeu o abastecimento do município e de comunidades vizinhas e pôs em risco o uso dos recursos hídricos na região.

Em Itabira, um relatório do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), referente ao período de 2014 a 2023, identificou níveis elevados de metais pesados e coliformes fecais em seis pontos de monitoramento. Os metais detectados incluem manganês, ferro dissolvido, alumínio dissolvido e sulfetos, com concentrações acima dos padrões estabelecidos para consumo humano.

Há tentativas recentes de evitar novos rompimentos de barragens. Para isso, no entanto, é necessário permitir a realização de escavações a seco, que afetam diretamente a recarga hídrica das nascentes e a disponibilidade de água em áreas agrícolas, dificultando a irrigação e comprometendo plantações inteiras.

Segundo o professor Leandro, esse tipo de intervenção gera outros tipos de impactos sobre o equilíbrio hídrico: “Percebemos tanto o impacto direto que se dá através do rebaixamento pontual do lençol freático [reservatório natural de água debaixo da terra] para o acesso às jazidas minerais que estão no fundo da terra], quanto impactos indiretos, como o comprometimento das áreas de recarga das bacias”.

Ruptura nos modos de vida

Após o rompimento da Barragem de Fundão, a produção de alimentos da agricultura familiar caiu drasticamente em Minas Gerais. Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) (2015), órgão que atua promovendo o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no estado, essa redução chegou a até 65% em algumas regiões.

Essa perda, é evidente nos relatos dos moradores, que veem na terra árida e na água contaminada a interrupção de um modo de vida baseado no cultivo, na criação de animais e na troca. É uma ferida coletiva, que atravessa o tempo e compromete o futuro. Marino D’Angelo, morador de Paracatu de Baixo, uma das principais comunidades atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão, lembra como a vida era antes do rompimento do desastre-crime.

Ele relata que as pessoas da comunidade compravam só sal de cozinha, macarrão e massa de tomate nos mercados locais. A partir da plantação de milho, eles conseguiam alimentar as galinhas, que produziam ovos, além de fabricar gordura e moer fubá.

Hoje, segundo Marino, a produção desapareceu. A região foi isolada, as relações de trabalho comunitárias se romperam e a sobrevivência se tornou precária: “perdemos a qualidade de vida. Eu tinha carne em casa para comer quando quisesse, e hoje isso tudo foi embora”. Marino ressalta também que o impacto, apesar de ser mensurado estatisticamente por levantamentos de dados de órgãos e instituições variadas, não é mensurável para o povo.

Esse cenário se revela também em outras cidades. Em Itabira, a moradora e nutricionista, Maria Aparecida, 60, denuncia: “as mineradoras contribuem para a insegurança alimentar. A pouca água que a gente tem ainda está contaminada.” Ela defende também a possibilidade de Itabira entrar em colapso alimentar, se não houver sustentabilidade. Esse colapso significaria a ruptura do sistema local de produção e abastecimento de alimentos, devido à escassez e poluição da água, à degradação do solo e à perda da capacidade das comunidades de cultivar e acessar alimentos de qualidade.

Danilo Silva, 42, cacique do povo Borum Kren e, atualmente, morador de Cachoeira do Campo conta que, além da pequena produção agrícola, a coleta de alimentos e plantas medicinais fazia parte da dieta e da cultura local: “hoje os locais de coleta estão contaminados ou inacessíveis. A gente tem que preservar sementes, porque plantar já ficou muito difícil. A contaminação chegou no solo, na água e até no aquífero que nasce no topo das montanhas”. O resultado disso é o aumento do consumo de produtos processados, que, segundo Danilo, tem gerado um aumento visível de problemas de saúde, como obesidade, hipertensão e doenças hepáticas.

Dados de artigos compilados pelo portal O Joio e o Trigo mostram que os custos das doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e enfermidades cardiovasculares no mundo, devem chegar a 4,3 trilhões de dólares por ano até 2035 no mundo. Quando se trata da indústria de ultraprocessados, as consequências à saúde se expandem, já que, quanto maior a exposição a estes alimentos, menor a qualidade de vida.

O estudo revisou 45 pesquisas distintas, que totalizaram mais de 9 milhões de participantes, e encontrou evidências suficientes para ligar ultraprocessados a 32 doenças ou desfechos negativos. Assim, o elevado consumo de ultraprocessados pode ser visto como um reflexo indireto de insegurança alimentar, revelando fragilidades no acesso a alimentos frescos e saudáveis. Com isso, muitos vão para os grandes supermercados, porque já não conseguem plantar e cultivar, devido aos desafios impostos pela mineração. Esse padrão de substituição da alimentação natural não é incomum entre os habitantes de diferentes municípios.

E mesmo onde nunca houve grande tradição agrícola, como em Miguel Burnier, os efeitos sobre os alimentos são perceptíveis. Bruno, 39, morador do distrito, reconhece que o histórico da região está atrelado à siderurgia e à mineração, mas lembra que ainda havia pequenas produções familiares antes da chegada dos empreendimentos. Hoje, diz ele, há mais poluição e mais cuidado (necessidade crescente de cautela com o ambiente e os alimentos produzidos localmente), que impede o cultivo seguro.

Esse impacto direto da presença minerária é reforçado por Felipe, morador do distrito de Miguel Burnier, que diz que a atividade minerária tirou da população o direito de plantar, devido ao alto teor de minério no solo, dificultando o plantio. Segundo pesquisa publicada no Anuário do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2016, sedimentos fluviais analisados na área continham até 28.213 mg/kg de manganês, um valor classificado como “enriquecimento extremamente alto”.

Resistência e integridade

Apesar das adversidades, há mobilizações de liderança. Movimentos sociais como a Frente Mineira de Luta em Defesa dos Direitos das Pessoas Atingidas pela Mineração em Minas Gerais (FLAMa-MG) buscam minimizar os impactos negativos da atividade minerária. Com resiliência e a busca por alternativas, elas mostram a força e a determinação dessas comunidades em superar os obstáculos e preservar suas tradições e sustento. Para Kathiuça Bertollo, professora do curso de Serviço Social da Ufop e membro do FLAMA-MG, a questão da segurança alimentar não é tão bem trabalhada quanto poderia ser: “necessita de uma relação direta com os movimentos sociais no contexto da mineração”.

Em Mariana, a Feira Livre que acontece desde 1985, aos sábados, das 6h às 11h, no estacionamento do Centro de Convenções, no centro do município, representa uma tentativa de resiliência da comunidade local diante dos desafios impostos pela mineração. Apesar das dificuldades, os produtores se reúnem todo final de semana para vender seus produtos agrícolas, promovendo a alimentação saudável e valorizando a agricultura familiar. Esse espaço se tornou um símbolo de resistência, onde a troca de saberes e a força da produção local ainda encontram um caminho, mesmo diante dos impactos ambientais e sociais.

Produtores, como Dulce, 81, moradora do distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, apesar dos desafios, resistem e continuam com a sua produção. Para ela, a atividade minerária não diminui sua felicidade: “eu planto nesse quintal há quase dez anos. Eu me sinto muito feliz por estar aqui na minha horta, no meu cantinho. Gosto demais das minhas coisas”. Com a produção, Dulce vende e doa alimentos para pessoas do município acamadas, escolas e creches, além dos amigos.

Como relata Maria Aparecida, moradora de Itabira: “Proteger a nossa comida é proteger o nosso amanhã”. O que foi tirado da mesa não é apenas o alimento, e sim a própria possibilidade de um futuro saudável e justo. “Aqui na nossa cidade a gente pensa nisso para que a gente proteja a nossa comida, nossa alimentação de amanhã”, defende.